El vertiginoso ascenso social de los peregrinos milagreros en Salta es solo comparable al avance sobre las estructuras formales del poder de algunas comunidades aborígenes.

Mientras los peregrinos van convirtiéndose silenciosamente en un grupo de presión, se multiplica la solidaridad social con ellos. Pero como suele suceder a menudo en Salta, lo que debería ser un asunto librado exclusivamente al criterio de las organizaciones libre de la sociedad civil y al impulso fraternal de los ciudadanos, se ha convertido en un asunto en el que el gobierno mete las narices, con la única finalidad de llevar agua para su molino.

Año tras años se habla -especialmente desde la Curia- de cifras bíblicas de peregrinos. Nadie duda de que son muchos los que llegan y que son muy sacrificados, pero no son tantos como se dice que son y sus sacrificios -muy respetables, por cierto- no se encuentran en los límites del martirio, precisamente. La gran mayoría proviene de parajes alejados cuya única característica común es su escasa población.

Confundir piedad con heroísmo es algo muy frecuente entre nosotros, especialmente porque muchos de los que aquí viven se han creído el cuento de que esta es una tierra de héroes.

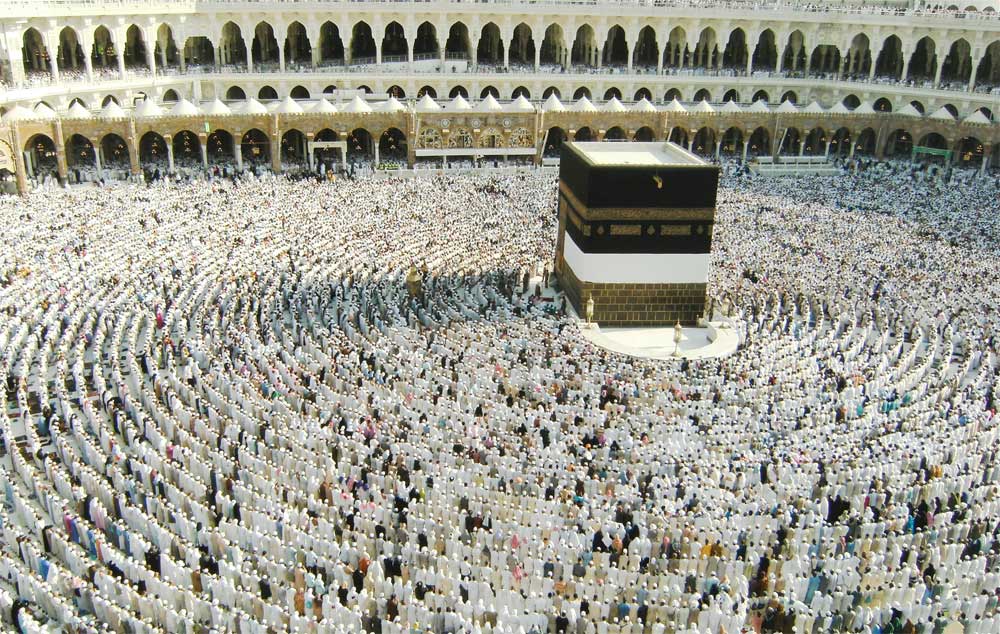

En 1990, una avalancha de peregrinos a las afueras de la ciudad saudí de La Meca provocó unos 1.500 muertos. A esta ciudad sagrada para el Islam, situada a unos ochenta kilómetros de la costa del mar Rojo, en pleno desierto, acuden cada año entre dos y tres millones de peregrinos.

La casualidad ha querido que la gigantesca peregrinación de musulmanes hacia la ciudad natal de Mahoma tenga lugar en torno al 11 de septiembre; es decir, en plena celebración del Milagro en Salta.

El primer día de peregrinaje los fieles lo dedican, entre otros ritos, al recuerdo de la errancia de Agar cuando buscaba agua para su hijo Ismael. El agua, en pleno desierto saudí, se encuentra en la base de la celebración religiosa.

Pero es que en la ciudad y sus alrededores, en el tiempo de la peregrinación, se alcanzan temperaturas de hasta 50 grados centígrados, con una temperatura media diaria superior a los 35 ºC. Los peregrinos no pueden ingerir alimentos sólidos, pero -a diferencia de lo que sucede durante el Ramadán- les está permitido beber agua. De otro modo, perecerían deshidratados en cuestión de horas.

En Salta, para el mismo mes, la temperatura media es 20 grados inferior a la que se registra en La Meca y a nuestros peregrinos no les está prohibido comer. La travesía por las montañas les expone, incluso a temperaturas diurnas y nocturnas mucho más bajas, y si bien su caminata atraviesa parajes desérticos, la mayor parte del recorrido se realiza a través de fértiles valles, abundantes en recursos, no solo alimenticios, sino ambientales, como la sombra.

La preocupación por la hidratación de los peregrinos salteños es lógica y razonable, pero una atención obsesiva en este punto puede producir efectos contrarios a los que busca. Es bueno tener a los peregrinos bien hidratados, por supuesto, pero mucho mejor es tenerlos a todos enteros; es decir, cuidar de su seguridad en las rutas para que ningún camión se lleve por delante la vida de nadie.

Muchas veces perdemos de vista, por nuestra tendencia a mirarnos el ombligo, que las peregrinaciones son fenómenos universales de la antropología religiosa. Y que ya había peregrinaciones importantes en la América precolombina. Por eso es que, a la hora de valorar y entender el significado de los peregrinajes y las necesidades de nuestros peregrinos, es necesario buscar en la historia y saber cómo peregrinan otros pueblos de la Tierra.

La búsqueda del peregrino ( o del «extranjero», palabra que se relaciona con la etimología de «peregrino») es la búsqueda de lo sobrenatural en un lugar preciso, normalmente alejado, al cual se accede mediante la realización de ciertos sacrificios, materiales y espirituales, que a menudo exceden la mera caminata.

De allí que el auxilio obsesivo a los peregrinos (aquel que vas más allá de una garantía básica para la seguridad del desplazamiento), antes que una ayuda, constituye un lastre, en la medida en que los cuidados tienden a eliminar ese componente de sacrificio y muchas veces de penitencia que las caminatas aportan al creyente.