Nadie dijo que desertar de la fe católica sea cosa fácil. De esto se están enterando -recién ahora- algunos comprovincianos míos, que dicen no tener fe ninguna, pero que al parecer creen sin haber visto que la apostasía es cuestión de echar un papelito al Arzobispado y esperar a que Su Eminencia Reverendísima resuelva favorablemente su pretensión, antes del inciensado de la nave mayor de las doce menos cuarto.

En Salta, por lo menos, el asunto tiene que pasar antes por las blancas y traviesas manos de un jurisacerdote de alta nota, que emitirá su opinión siempre y cuando encuentre el tiempo suficiente entre los jugosos retuits que lanza periódicamente al éter para ensalzar a la ultraderecha española de Vox, cuyas acciones, por cierto, hoy se encuentran al alza.

Pero para centrarnos en el tema que nos ocupa, hay que reconocer que son muchas y muy complejas las cuestiones importantes que hacen que el tema de la apostasía sea cada vez más difícil de enfocar y resolver jurídicamente.

Pero cualquiera sea la dificultad que enfrentemos, hay al menos una cosa que está bastante clara: cualquier bautizado -incluso aquel que se ha apartado voluntariamente de la práctica de la religión- tiene derecho a que su obispo o el vicario, en ejercicio de su función pastoral, se muestre solícito con él, cualquiera sea su edad, condición o nacionalidad, tanto si habitan en el territorio como si se encuentran en él temporalmente, manifestando su afán apostólico también a aquellos que, por sus circunstancias, no pueden obtener suficientemente los frutos de la cura pastoral ordinaria. Así lo establece con claridad el canon 381 § 1.

Pero en lo que respecta específicamente a las personas que acuden a los pastores por falta o abandono de la fe, es todavía mucho más claro el canon 381 § 3 que dice que el obispo diocesano «debe mostrarse humano y caritativo con los hermanos que no estén en comunión plena con la Iglesia católica, fomentando también el ecumenismo tal y como lo entiende la Iglesia».

Por tanto, la ironía, el trato humillante, el paternalismo afectado y los insultos a la inteligencia de los fieles o candidatos a exfieles son actitudes todas ellas inadmisibles, prohibidas rigurosamente por la ley canónica.

Evidentemente, la Iglesia no tiene en la actualidad un procedimiento formalmente establecido para apostatar, si bien el canon 751 mantiene a la apostasía como una situación jurídica en la que se encuentra aquel que expresa su rechazo total de la fe cristiana.

Es importante tener en cuenta que el llamado actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, al que se referían los cánones 1086 § 1, 1117 y 1124 del Código de 1983 ya no es jurídicamente posible desde su abolición por el motu proprio Omnium in Mentem de 26 de octubre de 2009, del papa Benedicto XVI. Por cierto, el mismo Pontífice bajo cuyo reinado vio la luz el documento del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos de 13 de marzo de 2006, que reguló con bastante amplitud, aunque por un breve periodo de tiempo, el procedimiento canónico para formalizar la defección de un bautizado.

Aunque abolido, aquel documento de 2006 contenía en su punto sexto una regulación muy interesante, que consistía en la obligación de la autoridad eclesiástica competente de proveer para que en el libro de bautizados (cfr. can. 535, § 2) se hiciera la anotación con la expresión explícita de que ha tenido lugar la defectio ab Ecclesia catholica actu formali.

Es decir que, aunque la Iglesia considere hoy que, en virtud del derecho aplicable, las anotaciones registrales de bautismos no pueden ser destruidas o borradas, no parece haber (y de iure no los ha habido) obstáculos jurídicos de envergadura que impidan que tales anotaciones puedan ser de algún modo rectificadas, y no solo cuando se trata de errores materiales. Lo que ocurre es que para la Iglesia la defección de su seno es siempre un acto formal y no una situación meramente de facto, de modo que al haberse suprimido la posibilidad de que un individuo otorgue tal acto formal, para la Iglesia las situaciones de hecho no se encuentran amparadas y no pueden ser objeto de registro eclesiástico, ni siquiera por vía de rectificación.

Desde luego, la desaparición del ordenamiento canónico del actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica no supone de ningún modo la desaparición de la apostasía como realidad sociológica y como una decisión personal relacionada con el ejercicio de la libertad de conciencia y la libertad religiosa.

Si la Iglesia no llevara un registro de apóstatas, cualquiera de los desleales podría apadrinar falsamente a un neófito, casarse con otra persona o incluso tomar los hábitos, y crear así un verdadero caos, que terminaría perjudicando no solo a los bautizados inocentes y los contrayentes de buena fe sino a la propia Iglesia, que de este modo estaría abriendo las puertas al fraude, cuando no invitando a los enemigos de la fe a que hagan «morcillas para el diablo».

No parece malo de suyo que los sacerdotes quieran «conversar» personalmente con los que manifiestan su voluntad de abandonar la fe católica antes de que concreten su propósito, así como tampoco es inconveniente que frente a tal manifestación se les intente convencer de lo contrario. Si se me permite la comparación, este tipo de intentos disuasorios se parece bastante a las llamadas de las empresas de telecomunicaciones que ofrecen al cliente en fuga (que quiere dar de baja una línea o solicitar su portabilidad) una serie de ventajas hasta entonces inauditas, que muchas veces encierran amenazas y coacciones de las más sutiles (por ejemplo, la pérdida eterna del paraíso de voz y datos), pero en ocasiones consiguen que la gente se quede en la compañía. Y si Telecom puede recurrir a la persuasión para evitar la pérdida de clientes, ¿por qué no lo podría hacer la Iglesia?

Pero en este «conversatorio» -lo dice el manual de marketing- no se puede maltratar al cliente o dirigirse a él como si fuera incapaz o ignorante. Claramente lo establece así la Ley de Defensa del Consumidor; pero, como hemos visto, también lo consagra el Código de Derecho Canónico, al tratar sobre las obligaciones de los obispos para con fieles y menos fieles.

Por ejemplo, no se les puede decir que el bautismo, como hecho histórico, es asimilable al nacimiento que se asienta en una partida del Registro Civil. Y no porque el bautismo no sea un hecho histórico que se puede o se debe documentar, más allá de sus efectos sacramentales indelebles. Ocurre que el nacimiento y su posterior inscripción en el Registro Civil no solo se refieren a un hecho histórico, sino que desencadenan situaciones jurídicas muy importantes. Solo voy a citar dos: el estado civil y la nacionalidad, ambos dos susceptibles de ser alterados con independencia del hecho que les confiere su causa. Lo mismo sucede con el bautismo, puesto que el acto confiere al bautizado un estatus que excede con creces los límites del hecho histórico. El apóstata, por tanto, no busca ni pretende hacer desaparecer el bautismo de la historia, sino borrar, en lo posible, sus efectos jurídicos anejos. Es esto lo que la Iglesia se niega a facilitar y no con los mejores argumentos, según hemos podido ver.

Es realmente un poco extraño que un sacerdote letrado diga en un escrito de respuesta a una petición de apostasía «A lo mejor desearía Ud. haber nacido en Sudáfrica». La ironía tiene un valor superior no solamente cuando es fina y ha sido elaborada de una manera elegante sino cuando no deja lugar a interpretaciones encontradas y sirve exactamente para la finalidad tenida en mira por quien la emplea. En casos como estos, no es relevante el hecho histórico o el dato geográfico, que como hemos visto son inamovibles, sino las consecuencias jurídicas de tal hecho y tal dato, que no lo son en absoluto. «Quizá me hubiera gustado nacer en Sudáfrica, o tal vez en Yemen, pero en el fondo lo que deseo es ser angoleño, y, sobre todo, dejar de pertenecer a la iglesia católica».

Las ironías que sirven son las que convencen, no las que humillan o las que confunden. Pero aun a la hora de echar mano de las ironías útiles, la Iglesia tiene un límite cuando se trata de los derechos de quienes acuden a ella.

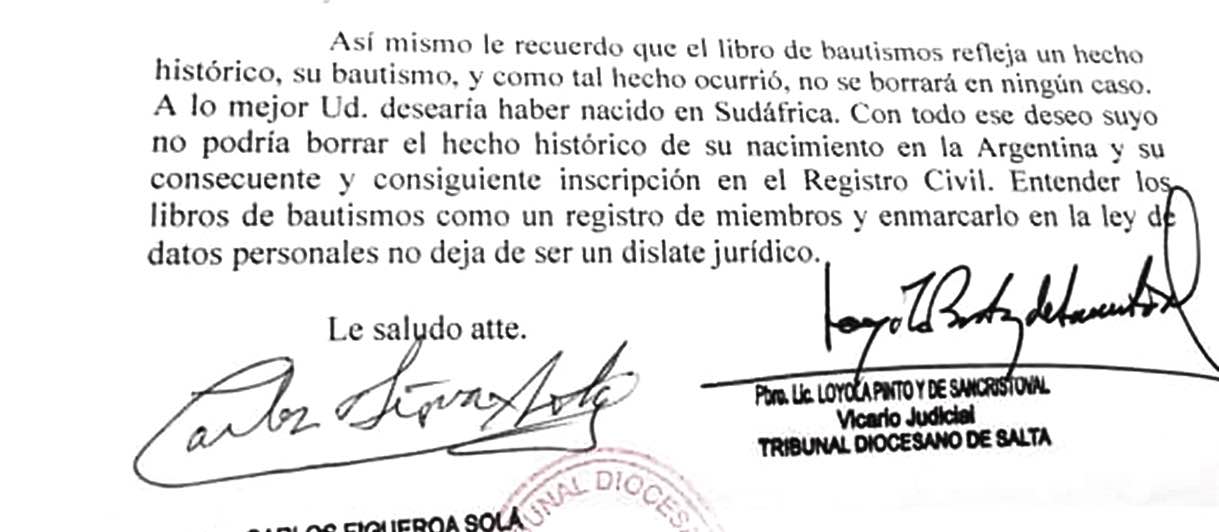

Pero dejando por un momento a un costado el ancho mundo de la ironía, es bastante poco explicable que alguien diga en un escrito oficial que «entender los libros de bautismos como un registro de miembros y enmarcarlo en la ley de datos personales no deja de ser un dislate jurídico». Más aún cuando no se ofrece al destinatario de esta frase ninguna opinión fundada en derecho más que el propio capricho de quien la escribe.

Estas palabras se asemejan bastante a las que con cierta frecuencia utiliza un conocido juez de la Corte de Justicia de Salta, y no me parece que el parecido sea precisamente casual.

Pero vamos por partes. Los libros de bautismos son un «registro de miembros», sobre todo cuando en base a su contabilidad cuidadosa se calculan las ayudas económicas que el Estado proporciona a la Iglesia o cuando la pertenencia o no a un credo determinado es la que decide quién y en qué cuantía paga los impuestos. En términos un poco menos precisos, el libro de bautismos es el «padrón» de la Iglesia, casi a todos los efectos, menos los democráticos, por supuesto.

Sobre la ley de datos personales, parece que alguien ha perdido de vista también dos importantes documentos que me gustaría citar aquí, solo para dar testimonio de su existencia:

1) El primero, el Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos en la Iglesia Católica en España, aprobado por la CXI Asamblea Plenaria celebrada entre los días 16 y 20 de abril de 2018.

2) El segundo, la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 10 de julio de 2018, recaída en el asunto C–25/17, procedimiento prejudicial iniciado a petición del Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo de Finlandia sobre protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (Directiva 95/46/CE).

Si la Iglesia es una sola, ¿por qué razón los obispos españoles han reaccionado con premura al desafío del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y los curas de Salta -algunos de ellos también españoles- califican de dislate jurídico la misma situación a la que sus colegas hispanos han dado una respuesta concreta y de altos vuelos jurídicos?

Si a la luz del Decreto General de la Conferencia Episcopal Española, que lleva escasos siete meses de vigencia, la información personal sobre los bautizados, sus padres y padrinos resulta absolutamente inmune a la normativa estatal y eclesiástica de protección de datos, que venga Dios y lo vea. Porque de hacerlo, se preguntaría seriamente, como lo están haciendo ahora mismo los expertos, si desde una perspectiva teórica muy general el llamado derecho de supresión, regulado por el artículo 18 del citado decreto general, no ampara de algún modo la cancelación de los datos de un bautismo, por no ser ya necesarios para la finalidad para los que fueron recogidos, por retiro del consentimiento por parte del interesado o por oposición a su tratamiento.

Sobre el tema del tratamiento y en relación con el socorrido argumento de que la Iglesia no trata de forma automatizada los datos personales de los bautizados y no conforma con ellos un «fichero» en sentido legal, recomiendo vivamente a quien estuviera interesado en el tema la lectura de la reciente sentencia de Tribunal de Justicia de la UE, de 10 de julio de 2018, que si bien está referida a los datos que recogen a mano los Testigos de Jehová puerta a puerta, ha establecido como principio que estos datos constituyen un «fichero» de información personal aunque la actividad no se encuentre «automatizada», y que, por tanto, esta forma especial de tratamiento debe respetar la normativa europea de protección de datos.

El Tribunal de Justicia ha concluido en que la normativa de la UE en materia de protección de datos personales permite considerar que una comunidad religiosa es responsable, junto con sus miembros predicadores, del tratamiento de los datos personales efectuado por estos últimos en relación con una actividad de predicación puerta a puerta organizada, coordinada y fomentada por dicha comunidad, sin que sea necesario que la comunidad en cuestión tenga acceso a los datos ni sea preciso demostrar que la comunidad ha impartido a sus miembros instrucciones por escrito o consignas respecto a ese tratamiento.

Aunque referida a la actividad timbreadora de los Testigos de Jehová, la sentencia del TJUE abre una enorme puerta para colocar a la normativa europea sobre protección de datos personales por encima de cualquier otra norma que las diferentes comunidades religiosas pudieran aplicar en relación con la información que recogen de sus feligreses, no siendo necesario para el sometimiento al derecho comunitario que el tratamiento de los datos se efectúe de forma automatizada, sino suficiente que se trate de una actividad organizada, coordinada y fomentada por una comunidad religiosa cualquiera.

Es decir, que aunque el religioso se limitara a escribir unos nombres con un trozo de carbón sobre una pared, para el derecho comunitario hay aquí un tratamiento de datos personales que cae dentro de la órbita del RGPD.

Tierra de misiones

Hace algunos años, una pareja de salteños emigrados decidió contraer matrimonio en una Diócesis española. Enterado de este propósito, el vicario local -un sacerdote barbudo nativo de Logroño- instruyó a los contrayentes -ambos bautizados en Salta- a que se dirigieran al Arzobispado de aquella ciudad para que se les expidiera los correspondientes certificados de bautismo y que los mismos fuesen enviados directamente a la autoridad eclesiástica española por «valija diplomática», o algo parecido.Como quiera que los certificados no llegaban después de varios meses de haber sido solicitados, el vicario, en presencia de los contrayentes, miró de forma desdeñosa el mapa de la América morena y al comprobar la subtropical lejanía de la Diócesis requerida, lanzó un suspiro condescendiente: «¡Ah Salta! ¡Tierra de misiones!».

Evidentemente, ese vicario que movía su cabeza de lado a lado mientras rogaba a la Virgen por la incolumidad de los certificados, intentaba justificar la demora de sus colegas del otro lado del Atlántico en una cierta precariedad eclesiástica de Salta, ciudad a la que, casi por las mismas fechas, un diario confesional italiano definía como cittadina di indios nel nord del Paese.

El contrayente, discretamente indignado, se volvió hacia el vicario y le dijo con tono firme: «Seguramente el emisario de Su Santidad fue atravesado a flechazos por los matacos poco después de trasponer el Portezuelo a lomos de su mula».

Años después, parece que los misioneros (españoles o italianos) solo han traído más precariedad que ayuda burocrática eficiente a Salta, y que son ellos -y no los nativos de piel cobriza- los que hoy disparan las flechas envenenadas en aquella polvorienta y despapelada tierra de misiones.