Hoy, día 29 de agosto, se celebra en todo el país el Día del Abogado. La fecha -como de todos es sabido- ha sido instituida en memoria de Juan Bautista Alberdi, ilustre jurista y pensador argentino, exiliado y fallecido en París a finales del siglo XIX. En recuerdo de su enorme figura y para no olvidar aquella parte de mi vida que con gran entusiasmo consagré a la formación de abogados en mi país natal, es que he considerado oportuno publicar las siguientes reflexiones, que en este día dedico a todos mis colegas de la Provincia de Salta.

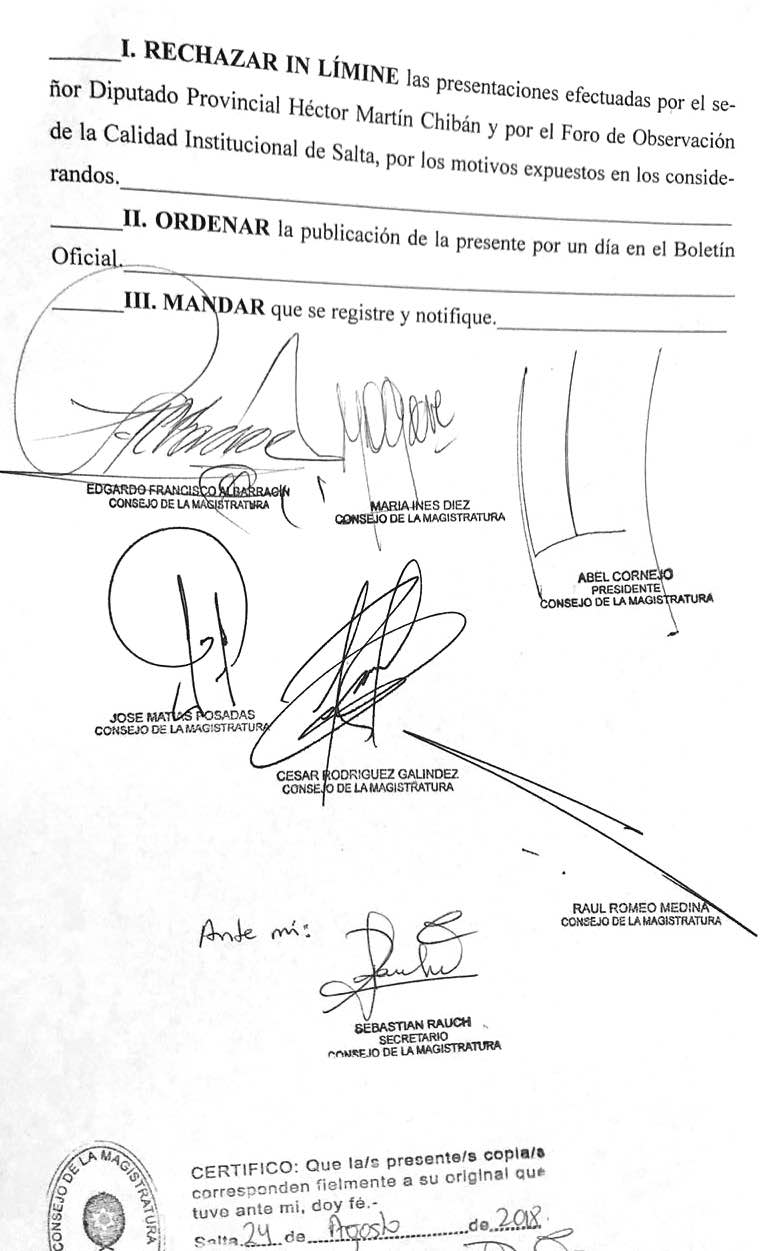

El Consejo de la Magistratura de Salta se reunió en pleno el pasado día viernes 24 de agosto para resolver un asunto cuya suerte ya había sido decidida de antemano y cuyos fundamentos habían sido ya expuestos, con prolijo detalle y también con manifiesta anterioridad a la deliberación, por el propio presidente del órgano, el juez de la Corte de Justicia don Abel Cornejo Castellanos.

La convocatoria del pleno tenía por objeto tratar el pedido de destitución que, amparado en la vigente ley provincial 7016, que regula la organización y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, había formulado el diputado provincial Héctor Martín Chibán respecto de la consejera Adriana Rodríguez Faraldo por una presunta omisión de su deber de abstención en un concurso público para seleccionar a tres candidatos a ocupar un cargo de juez en el tribunal de apelaciones del Trabajo.

La primera sorpresa es que la resolución del asunto, extendida en cinco folios, reproduce casi literalmente los argumentos cuasijurídicos que el doctor Cornejo Castellanos había expresado en una entrevista concedida casi una semana antes de la deliberación de los consejeros al semanario salteño Cuarto Poder, uno de los medios que más ampliamente había ventilado la cuestión del presunto amiguismo y favoritismo en los procedimientos del Consejo de la Magistratura de Salta.

Los fundamentos esgrimidos

Los fundamentos de la resolución, cuyo texto original se puede consultar al pie de esta misma página, están estructurados alrededor de los razonamientos que brevemente intentaré resumir del siguiente modo:1) Que el cargo de consejero en el Consejo de la Magistratura de Salta está configurado como «carga pública» y que su desempeño no confiere derecho a remuneración alguna, puesto que se trata de un cargo ad honorem.

2) Que las dos circunstancias anteriores (ser carga pública y no tener una contraprestación económica) determinan una especie de disociación del deber de recusación y excusación de sus miembros, de modo tal que, concurriendo una causa legal para su apartamiento, los consejeros pueden ser perfectamente recusados, pero su excusación (o, en sentido más técnico, su abstención) es de algún modo «libre» para ellos, sin que el hecho de no apartarse de un proceso en el que tengan un interés evidente afecte de ningún modo la garantía de imparcialidad y sujeción a la ley que se supone implícita en las figuras de la recusación y la excusación.

3) Que la abstención o excusación tienen diferente entidad y significado jurídico en los procedimientos judiciales y en los procedimientos administrativos, siendo en el ámbito de estos últimos «mucho más restrictivas».

4) Que la falta de un sistema de «subrogancias» (es decir, de reemplazos de consejeros ausentes, recusados o excusados) obliga a quienes que se hallaren incursos en causa legal de excusación o recusación a permanecer atornillados a su sillón, «a todo evento»; es decir, aunque caigan chuzos de punta. Y ello, por cuanto, el Consejo de la Magistratura de Salta es un órgano «estamentario», ya que se halla integrado por representantes de diferentes corporaciones: la de los abogados colegiados, la de los jueces en ejercicio y la de los diputados provinciales.

5) Que la fase procedimental de recusación ha precluido, sin que durante el tiempo en que la recusación pudo válidamente interponerse, nadie -que se sepa- haya ejercido tal derecho.

6) Que todo el proceso de selección «concluyó y precluyó», por lo que el Consejo de la Magistratura no puede ya volver sobre sus pasos y desandar lo andado.

7) Que el diputado que solicita la sanción para la consejera Rodríguez más bien debería expresar sus quejas y formular sus observaciones ante la comisión competente de la Cámara de Senadores de la Provincia.

La carga pública

De todos estos argumentos, el más débil, sin dudas, es el que con muy poco acierto intenta conectar el ejercicio de una carga pública con la virtual desaparición del deber de abstención. Según este enfoque, aun cuando existiera un interés personal susceptible de poner en entredicho la imparcialidad del órgano en su conjunto y el cumplimiento de las normas por parte de aquel cuya participación en el proceso resulta esencial para la formación de la voluntad colectiva, el sujeto concernido es libre de apartarse o no del proceso. Es decir, libre para colocarse por encima de la Ley, si así lo desea.El argumento no solo es endeble sino que resulta incluso hasta peligroso, porque de entenderse que el desempeño de una carga pública o de un cargo sin remuneración puede liberar a quien lo desempeña de cualquier deber u obligación en orden a asegurar su independencia y su imparcialidad, así como la inexistencia de cualquier conflicto de interés o trato de favor, los juicios por jurados -entre otras instituciones- serían imposibles o, en el mejor de los casos, injustos.

A estos efectos bastaría con recordar que la ley 14.543 de la Provincia de Buenos Aires, que modifica el Código Procesal Penal de aquel territorio para permitir el juicio por jurados, declara a la función del jurado como «carga pública obligatoria», y que el apartado 2 del artículo 338 quater del CPP consagra consecuentemente el deber de excusación de los ciudadanos que han sido designados para integrar un jurado.

En el mismo sentido, el artículo 112 de la Ley Orgánica española 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, que regula la prohibición para ser jurado y declara aplicable al deber de abstención las normas de orden público procesal contenidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Remuneración y vagancia

Según los fundamentos de la resolución del Consejo de la Magistratura de Salta, el artículo 5º de la ley provincial 7016, al configurar el cargo de consejero como «carga pública», lo que pretende en realidad es que sus miembros «participen activamente en el ejercicio de sus cargos y del fin de su cometido».Lo que en el fondo viene a decir el Consejo de la Magistratura con este sorprendente argumento es que si el cargo de consejero no fuese carga pública y estuviese dotado de una remuneración más o menos interesante, quienes lo desempeñan podrían tirarse a la bartola, no acudiendo a los plenos, haciendo dormir los expedientes en los cajones o importándoles bien poco la finalidad constitucional que persigue el órgano que integran.

El argumento no solo es inadmisible e insultante para muchos funcionarios del Estado, sino especialmente indigno para los jueces que integran la Corte de Justicia, cuyos cargos son generosamente remunerados y no se encuentran configurados como carga pública. ¿Es que por cobrar un sueldo falta en ellos participación activa y compromiso con los cometidos que la Constitución y las leyes les asignan?

Más de uno podría responder que no a esta pregunta.

La falta de consentimiento en la carga pública

Otra infeliz conexión es la que pretende vincular la «falta de consentimiento» con el relevo del deber de excusación. En virtud de este argumento, quien no ha prestado su consentimiento para el desempeño de una función pública no puede apartarse de un proceso en las mismas circunstancias y condiciones en que debe hacerlo quien sí ha prestado tal consentimiento, cuando elementales razones de decoro y dignidad así lo imponen.El argumento equivale a decir algo como esto: «Ya que me han metido aquí por la fuerza y contra mi voluntad, soy yo el que decido si debo cumplir con la ley o no».

Nada más alejado de la realidad. La noción más básica de carga pública nos remite a determinadas formas de contribución de los ciudadanos al cumplimiento de los fines de la organización política, que generalmente representan para ellos un sacrificio en su patrimonio o libertad. Es decir, que si la carga pública, en vez de constreñir la libertad individual, la expandiera sin límites, sea por razón de la ausencia de consentimiento o por cualquier otra causa, perdería automáticamente su naturaleza y dejaría de ser, por tanto, una carga pública.

La falta de consentimiento no puede anular los deberes legales, ni reducirlos como se afirma en los fundamentos de la resolución que comentamos. Excepto una manipulación interesada y burda de los principios jurídicos, no hay nada que pueda justificar que la falta de consentimiento para el desempeño de un cargo suponga que las causas legales de excusación sean menos rigurosas (más laxas o libremente configurables) para el funcionario público que no cobra un sueldo y más estrictas para quien desempeña un cargo remunerado.

La absurda conclusión a la que arriba el Consejo de la Magistratura en este punto vulnera claramente el principio de igualdad consagrado por el artículo 16 de la Constitución argentina, cuyo mandato no solo debe entenderse como el equitativo reparto de las cargas públicas entre ciudadanos iguales en derechos y obligaciones sino también como la igualdad irrenunciable de unos y de otros (los que soportan tales cargas y los que no) frente al cumplimiento de la Ley.

Diferencias ontológicas según el procedimiento de que se trate

La abstención y la recusación en los procedimientos administrativos no son diferentes, en esencia, a la que puede producirse en los procedimientos judiciales. No hay aquí diferencias de intensidad sino de rango de la tutela jurídica, puesto que la imparcialidad, que tanto la abstención como la recusación tienden a garantizar, está protegida por la Constitución, en el caso de los procedimientos judiciales, mientras que en el caso de los procedimientos administrativos tal protección solo alcanza el nivel legal.Pero es que, sin forzar ninguna norma, podemos tranquilamente (debemos) entender a los procedimientos del Consejo de la Magistratura como judiciales no jurisdiccionales, y no como procedimientos meramente administrativos.

No se debe perder de vista que el proceso por el cual se selecciona a un futuro magistrado prefigura -nada menos- la forma en que se va a impartir justicia; de modo que si se vulnera la garantía de imparcialidad en la tramitación de los concursos de selección, no se está cometiendo una transgresión de semejante entidad a la del Intendente prevaricador que autoriza a su cuñado la apertura de un kiosco sin las formalidades legales, sino que se está vulnerando potencialmente el principio de imparcialidad en todos los procesos judiciales futuros. De allí que todo lo relacionado con el deber de excusación y el derecho de recusación deba tener en los concursos de selección un rigor similar al de los procedimientos judiciales, porque los intereses en juego no son exactamente los mismos a los de un procedimiento administrativo común.

Subrogancia y corporativismo

El argumento de la «falta de subrogancia» y de la «naturaleza estamentaria» del Consejo de la Magistratura nos remite a la composición de las corporaciones del medioevo y nos instala en una atmósfera gremial en la que las instituciones están dedicadas a la defensa de los intereses de las profesiones y no del interés general.Según esta visión, cuando falta alguno o varios de los representantes de un «estamento», el Consejo pierde su equilibrio organizativo y, consecuentemente, su legitimidad para adoptar decisiones válidas.

La ley provincial 7016 no establece diferencias de ninguna naturaleza entre los consejeros, ni podría hacerlas, puesto que todos ellos son, y a todos los efectos legales, iguales, cualquiera haya sido la autoridad o cuerpo que los hubiera propuesto para su designación. Esta es la lógica que preside el funcionamiento de los organismos colegiados de composición plural en una sociedad democrática basada en el imperio de la Ley y la igualdad de los ciudadanos y de los grupos ante ella.

Es el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional español, de cuyos doce miembros cuatro son designados a propuesta del Congreso de los Diputados, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y los otros dos restantes a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el tribunal en pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las Salas requerirán asimismo la presencia de dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan. En las Secciones se requerirá la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus tres miembros.

Por supuesto, da igual quién haya propuesto a los magistrados. Una vez que se han incorporado al tribunal son todos ellos iguales en derechos y obligaciones, de modo que no se rompe el equilibrio «estamentario» cuando falta alguno ni se reduce la intensidad de su obligación de desempeñar el cargo con dignidad e imparcialidad por el hecho de que no haya «subrogante» dentro de su «estamento».

La preclusión, mal entendida

Sobre la conclusión del proceso de selección, la resolución del Consejo de la Magistratura de Salta es de algún modo contradictoria. Mientras en el segundo párrafo de considerandos se puede leer lo siguiente: «toda vez que el proceso de selección en el Consejo concluyó y precluyó», en el último párrafo se afirma con idéntica convicción que «el presente procedimiento de selección no concluyó». ¿En qué quedamos?Pero, contradicciones aparte, la única verdad es que el principio de la preclusión solo puede afectar a los actos de las partes (en sentido estricto), mas no a las actuaciones que realice el órgano sin excitación de parte y, especialmente, aquellas actuaciones otorgadas cuando el órgano es requerido por terceros ajenos al concurso. En este punto se debe observar que la petición de remoción de la consejera Adriana Rodríguez ha sido formulada por un ciudadano que no ha ostentado en ningún momento la calidad de parte en el concurso. Por tanto, mal se le puede denegar su petición en base a una preclusión que no puede serle opuesta ni afectarle de ningún modo. En segundo lugar, lo que se cuestiona en el fondo del asunto es el acto del Consejo de la Magistratura que ordena llevar adelante y rematar un concurso afectado ya de una visible nulidad. No se trata de un acto realizado fuera de plazo aunque sí de un acto claramente irregular, que acarrea, además, una nulidad absoluta que, por razones de puro orden público, puede ser declarada en cualquier momento, incluso de oficio, con total independencia de la clausura previa de las etapas procedimentales.

Vuelva mañana

Por último, el rechazo de la petición de destitución basado en el argumento de la «ventanilla equivocada» es sencillamente lamentable y revela una enorme irresponsabilidad institucional, además de una mal disimulada vocación burocrática. Decirle a un ciudadano que no debe tocar el timbre del Consejo de la Magistratura sino el del Senado, comporta una humillación inadmisible, un tratamiento despectivo y degradante, que es más propio de los mostradores de queja de los supermercados que de los órganos establecidos por la Constitución de la Provincia.El argumento, expresado en otros términos, podría ser el siguiente: «Aquí nosotros hemos hecho todo bien, ya no podemos tocar nada y, aunque quisiéramos, ya no tenemos nada que ver con el asunto. Arrégleselas usted ahora con el Senado». Probablemente, el diputado Chibán habría obtenido un trato más respetuoso de su dignidad como legislador en una verdulería del Mercado San Miguel que en el pleno del Consejo de la Magistratura.

Breve conclusión

En suma, que la resolución 1385/2018 de 24 de agosto es jurídicamente nula e ineficaz, por los motivos que sucintamente he intentado exponer aquí.Pero, mucho más allá de esta nulidad, que no solo vicia un procedimiento sino los cientos o los miles que debe tramitar el candidato seleccionado en su futuro cargo de magistrado, lo que pone de manifiesto una actuación tan desparpajadamente arbitraria como esta es el hecho de que la Constitución y las leyes que nos rigen son objeto de una vergonzosa manipulación por parte de instituciones clave del sistema democrático.

La situación es aun más grave si se tiene en cuenta que quienes proceden con esta alarmante soltura a menudo alardean de transparencia y de legalidad, mientras que al mismo tiempo parecen no tener inconveniente alguno a la hora de adelantar en un medio de prensa todos los criterios y fundamentos que luego transcribirán en una resolución.

Juan Bautista Alberdi fue un destacado lector de la obra de MONTESQUIEU, un liberal convencido y consistente que hizo de la igualdad y del respeto a la ley su bandera. En el día en que los abogados lo recordamos, no solo como letrado, sino como el intelectual excelso que fue, conviene que nos detengamos un minuto a reflexionar sobre el compromiso de nuestra profesión con el respeto a las normas que nos rigen y sobre esta tendencia cada vez más perversa, cada vez más corrosiva y dañina, de manipular las normas y los conceptos jurídicos en beneficio de pequeños intereses políticos, económicos o corporativos.