Hace más de veinte años, un alto responsable del gobierno provincial de entonces no tuvo mejor ocurrencia que salir al paso de unas críticas dirigidas a la calidad de la democracia salteña diciendo que el autor de tales críticas miraba a nuestro sistema político «desde lo extranjero».

Hace más de veinte años, un alto responsable del gobierno provincial de entonces no tuvo mejor ocurrencia que salir al paso de unas críticas dirigidas a la calidad de la democracia salteña diciendo que el autor de tales críticas miraba a nuestro sistema político «desde lo extranjero». Desde entonces, la democracia no ha hecho sino retroceder en la Provincia de Salta, hasta llegar a lo que tenemos hoy: una parodia de gobierno popular que, en los hechos, sirve solamente para alimentar el vampirismo político de un grupo fuertemente comprometido con la prosperidad propia.

A estas alturas no cabe pensar si no en que la única probable salvación de la democracia salteña sea confiar a un sabio extranjero, neutral e independiente, el diseño futuro de nuestras instituciones políticas.

Lo que aparenta ser una idea descabellada no lo es en absoluto, si tenemos en cuenta que en la mayor parte de las ciudades de la antigua Grecia y en las modernas repúblicas italianas, la costumbre era que los ciudadanos confiaran la legislación a sabios extranjeros; no solo por considerarlos más versados en ciertas disciplinas sino también más justos y más ecuánimes, en la medida en que no estaban inmersos en disputas locales ni «contaminados» por los odios ancestrales que son propios de las sociedades de dimensión relativamente pequeña.

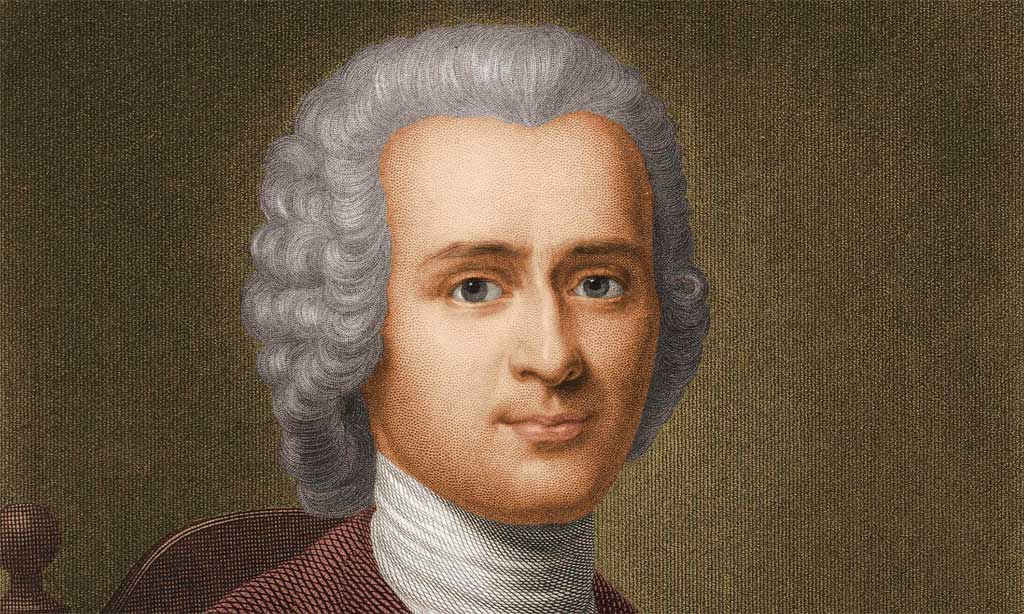

Recuerda Rousseau que, a diferencia de las ciudades griegas, las repúblicas italianas y la propia Ginebra, Roma en sus bellos tiempos vio renacer en su seno todos los crímenes de la tiranía, y estuvo a punto de sucumbir, por haber depositado en los mismos hombres la autoridad legislativa y el poder soberano.

Esta idea que a grandes trazos expongo no es de ningún modo extravagante, si tenemos en cuenta que la última reforma política de cierta envergadura que acometió nuestra Provincia y que alcanzó su forma más desarrollada con la adopción de la Constitución de 1986, fue posible gracias a un «sabio extranjero» al que el poder de turno alquiló para dar a nuestro texto fundamental una apariencia y unas regulaciones mínimamente presentables.

Soy perfectamente consciente de que esta idea levantará ampollas en Salta, en donde reinan a partes iguales la autarquía política y la xenofobia intelectual y científica. No faltará quien afirme (y no sin alguna razón) que los salteños están exquisitamente preparados para diseñar sus propias instituciones, darse sus leyes y solucionar sus problemas.

Pero la cuestión no es esta, sino si realmente no hemos llegado a un cierto estadio de dispersión mental y de bloqueo político que haga precisa y necesaria la intervención provechosa de un sabio extranjero, cuya tarea se limite al diseño de instituciones modernas y eficientes -incluidas las leyes que las organizan y sustentan- y que tales formulaciones sean posteriormente adoptadas y refrendadas libremente por los representantes del pueblo, como corresponde en toda democracia.

En su Contrato Social, Rousseau defiende la idea de que aquel que dicta las leyes no debe tener ningún otro poder o autoridad. Razona el filósofo ginebrino diciendo que normalmente a los individuos no les gusta otro plan de gobierno que aquel que se relaciona con sus intereses particulares, por lo que difícilmente pueden percibir las ventajas que sacarían de las continuas privaciones que les imponen las buenas leyes.

«Para que un pueblo naciente pueda apreciar las sanas máximas de la política y seguir las reglas fundamentales de la razón de Estado, sería necesario que el efecto se convirtiera en causa, que el espíritu social, que debe ser la obra de la institución, presidiese la institución misma, y que los hombres fuesen ante las leyes, lo que deben llegar a ser por ellas. Así, pues, no pudiendo el legislador emplear ni la fuerza ni el razonamiento, es de necesidad que recurra a una autoridad de otro orden (el sabio extranjero o la autoridad divina) que pueda arrastrar sin violencia y persuadir sin convencer» (ROUSSEAU, El Contrato Social).

Si esta idea llegase a prosperar, siempre quedará por delante la enorme tarea de ponerse de acuerdo en la elección del sabio extranjero. A juzgar por las complicaciones de nuestra convivencia y el pésimo estado de nuestras instituciones, sería más lógico pensar en un «comité de sabios» que en un sabio singular.

Pero advierto, sobre todo a esos «gauchos léidos» que han pasado (algunos muy velozmente) por universidades extranjeras, que la tarea no es para ellos. Aunque no me guste esta categoría, soy y seré el primero en abstenerme. No quiero que nadie pueda pensar que estoy buscando trabajo, y si lo hiciera, quiero dejar bien claro que la tarea excede notablemente mi capacidad.

Dicho en otros términos, que se necesita un sabio en serio y un extranjero genuino. Y admitirlo sin complejos de ninguna naturaleza. Porque lo peor que podríamos hacer ahora sería repetir la condena xenófoba de aquel alto magistrado del Estado que pensó (y seguramente aún piensa) que la democracia no nació en Grecia sino en Coronel Moldes, y que el estatuto de los gauchos de Güemes es una obra intelectual y política más importante y perfecta que las leyes de Licurgo.