Uno de los efectos secundarios de las operaciones de imagen a que los políticos se someten para mejorar su popularidad es la anulación de la capacidad de los ciudadanos de percibir al político profundo, a ese que se esconde detrás de toneladas de maquillaje mediático.

Uno de los efectos secundarios de las operaciones de imagen a que los políticos se someten para mejorar su popularidad es la anulación de la capacidad de los ciudadanos de percibir al político profundo, a ese que se esconde detrás de toneladas de maquillaje mediático. El problema, sin embargo, no son las cada vez más abundantes, más frecuentes, más inverosímiles y más costosas operaciones de imagen, sino que los que eligen -que hasta hace poco pensaban en el sufragio como un favor que los militares nos han hecho- piensan ahora que el voto es un derecho (sin dudas, el más igualitario de todos) y que no vale la pena desperdiciar la oportunidad (para muchos, única) de participar en el proceso político eligiendo a los candidatos «por las tapas».

Para decirlo más brevemente, el problema que comienza a asomar por el horizonte es que las campañas de imagen, incluso las más sofisticadas, no consiguen ya anular el impulso ciudadano de buscar, por debajo de los disfraces, al político real que desean conocer.

Si bien en nuestra democracia perennemente inmadura los ciudadanos acudimos regularmente a las urnas desde hace más de tres décadas, solo desde hace unos cinco años (quizá menos) el elector medio ha empezado a percibir que las técnicas que se utilizan para promocionar a tal o cual candidato no difieren demasiado de las que emplean las grandes multinacionales para convencernos de las bondades de los jabones para lavar la ropa.

Como consecuencia del bombardeo de información y del extraordinario desarrollo de la opinión -entre otros factores- el elector más exigente de hoy tiende a rechazar el engaño y las máscaras, por igual. Si le dan a elegir, prefiere conocer al político real y no al que se oculta detrás de la careta que le han fabricado los expertos, no a su propia medida, sino a imagen y semejanza del político ideal, de esa especie de robot que las encuestas dibujan caprichosamente pero con el pulso firme de la mano encargada de diseñar el lenguaje políticamente correcto.

Conocer al político real, a la verdadera persona, es la única forma de evaluarlo como candidato. De otra forma, cuando experimentamos esa aterradora sensación de que todos los políticos son más o menos iguales (no hay muchas recetas diferentes a la hora de forjar una imagen pública atractiva), al ciudadano no le queda otro remedio que elegir en base a simpatías o antipatías circunstanciales, que no por ser ligeras y no demasiado reflexivas, dejan de ser promotoras de un intenso fanatismo electoral.

En el fondo, lo que interesa a quienes se dedican a fabricar políticos a partir de seres humanos comunes, con cualidades limitadas (a veces muy limitadas), es que las elecciones populares se decanten por las apariencias y no por la realidad. Es la única forma de asegurar una larga vida a los políticos mediocres y, de paso también, de procurar empleos perdurables a los genios que se empeñan en convertir a los primeros en seres providenciales.

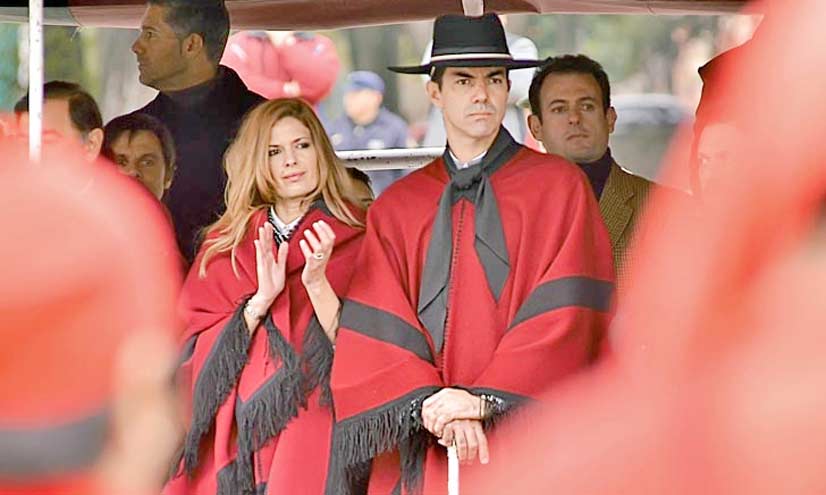

El caso de Urtubey

Desde este punto de vista, el Gobernador de Salta es un gran desconocido, porque ni los que han votado por él saben exactamente quién es o lo que quiere. Últimamente tampoco se sabe qué hace o dónde está, lo que, para decirlo rápidamente, no está muy bien que digamos.La popularidad de que disfruta Urtubey, en Salta, pero especialmente fuera de Salta, es falsa (fake, fake, fake). Pero no es tan falsa para los ciudadanos como lo es para el propio Urtubey, a quien alguien le ha hecho creer que ha asaltado los cielos, cuando la verdad es que la gente que en las encuestas dice conocerlo en realidad conoce de él su lado más frívolo.

Mucha gente cree que Urtubey se ha falsificado a sí mismo y que durante toda su (ya larga) vida política no ha hecho otra cosa que traicionarse y traicionar. Pero esto no es cierto, en modo alguno, como veremos a continuación.

Un modelo teórico

La personalidad del Gobernador de Salta es de aquellas que, por su complejidad, hace inútil cualquier aproximación a ellas con las herramientas del sentido común y exige que se las analice con algún modelo teórico, como por ejemplo el clásico de Joseph Schlesinger, autor de un libro llamado Ambitions and Politics (1967), considerado, incluso hoy, como un trabajo clave de la ciencia política empírica construida alrededor de la ambición, entendida esta como la causa raíz del comportamiento político (Maquiavelo, Madison, etc.).Como todos los modelos teóricos, el de Schlesinger no resuelve todas las dudas y presenta serias insuficiencias y contradicciones. Pero su utilidad es innegable, pues nos permite entender algo fundamental: que el análisis del comportamiento de los políticos requiere mirar más allá de los incentivos institucionales inmediatos y considerar otros factores, como los efectos de las decisiones y elecciones inmediatas sobre la carrera política a largo plazo.

La teoría de Schlesinger reconoce que la energía individual aplicada al compromiso con las metas de la carrera política es variable. El autor distingue tres tipos de políticos, en función de la duración y del alcance de su ambición personal:

1) Los «progresivamente ambiciosos», que son los que buscan escalar desde un puesto con poder hacia otro puesto con mayor poder;

2) Los «ambiciosos estáticos», que son los que se contentan con mantener sus cargos de forma indefinida, y

3) Los «ambiciosos discretos», que simplemente aspiran a retener sus cargos durante un periodo limitado de tiempo.

Encuadrar a Urtubey en la categoría de los «progresivamente ambiciosos» es facilísimo, pero no lo es tanto saber por qué razón el personaje ha llegado al extremo de despreciar los honores y la responsabilidad del servicio público en beneficio de un deseo casi obsesivo por alcanzar determinadas alturas de poder.

Las razones de la emergencia de esta ambición incremental hay que buscarlas en la formación de elite que proporcionan algunos centros de enseñanza privada de Salta regidos o influidos por la iglesia católica, en los que el objetivo principal no es formar ciudadanos (ni siquiera buenos católicos) sino «líderes sociales» y personajes influyentes.

Una vez convencido de que su misión en esta vida es la de ser líder, a Urtubey no le importa ya el tipo de liderazgo, porque siempre buscará aquel que le proporcione, no más gloria ni más reconocimiento, sino más y más poder.

Aunque el poder no le permita alcanzar ningún logro concreto, ni mejorar las condiciones de vida de quienes están llamados a obedecerle, la consecución del poder y el incremento permanente del mismo son objetivos irrenunciables.

Los psicólogos han indentificado tres dimensiones en los motivos que condicionan el comportamiento de las personas en las organizaciones:

1) El motivo de los logros (una preocupación por la excelencia y la consecución de objetivos singulares);

2) El motivo del poder (una preocupación por el prestigio y el impacto sobre los demás), y

3) El motivo relacional (una preocupación por establecer y mantener relaciones cercanas con los demás).

La ambición por avanzar en la carrera política está normalmente asociada a los motivos de los logros (1) y del poder (2), pero por diferentes razones.

El motivo de los logros dispara la ambición en busca de la excelencia en un esfuerzo determinado y a menudo se lo relaciona con el espíritu emprendedor en los negocios.

El motivo del poder, por el contrario, empuja la ambición en busca de la capacidad de influir sobre los demás y está asociado con el éxito en las organizaciones jerárquicas.

Dicho lo cual, convendría agregar también que la ambición por avanzar en la carrera es un medio para alcanzar un fin cuando se persiguen los logros, y un fin en sí mismo cuando lo que se persigue es el poder.

A modo de conclusión

Aun a riesgo de simplificar demasiado la cuestión, se podría responder a la pregunta del título diciendo que los salteños tenemos un Gobernador «progresivamente ambicioso» cuya energía para avanzar en la carrera política es «el motivo del poder» y que persigue el poder como un fin en sí mismo.Si la conclusión llegase a ser acertada, lo que menos importa es el contenido, pues nadie elegirá ni dejará de elegir a Urtubey por sus ideas o sus proyectos, por sus palabras o por sus silencios, aunque los tuviere, sino por el mayor o menor grado de simpatía que su ambición ilimitada y su búsqueda obsesiva del poder generen.

Y si esto fuera realmente así, a la pregunta que hay que responder es si los ciudadanos que hoy conocemos se animarán a respaldar mañana un proyecto de poder puro, con ideas de alquiler o sin ellas, en un país que para sobrevivir no necesita de líderes omniscientes sino de ideas claras y de propuestas consistentes que ayuden a construir un futuro en el que la política se convierta en la clave para liberar a la humanidad de sus carencias y liberarla también de sus excesos, como la abundancia de poder.