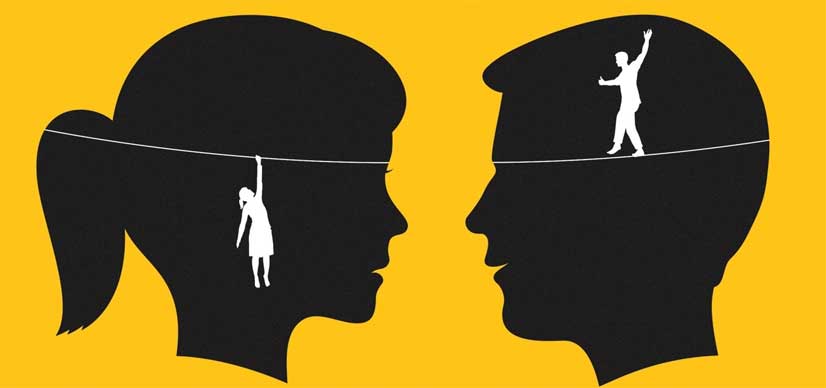

Con cierta insistencia hemos venido defendiendo, frente a quienes pretenden imponer que la famosa «perspectiva de género» obliga a los órganos jurisdiccionales a otorgar un plus de derechos a los justiciables de sexo femenino, que hombres y mujeres no pueden ser discriminados por razón de sexo ante los estrados judiciales.

Ni siquiera es admisible aquí la llamada «discriminación positiva», pues esto último es algo de lo que pueden echar mano los poderes públicos encargados de formular las políticas, pero no los que deben aplicar la ley, ante la cual -mal que le pese a algunos- todos somos iguales por imperativo e ineludible mandato constitucional (Art. 16 de la Constitución Nacional).

Estamos hablando en particular de la eliminación de la duda ante denuncias por violencia de género, que algunos pretenden instaurar como conducta mecánica en los órganos jurisdiccionales.

La presión de lo políticamente correcto manda a que la presunta víctima deba ser «acompañada y creída» desde un principio. Es decir, que lo que impone la «perspectiva» es que el relato de los hechos efectuado por la presunta víctima ante las autoridades sea el único capaz de convertirse en verdadero, aun cuando no lo sea, aun cuando existan sólidas evidencias de que los hechos han sido manipulados.

Pero es que hasta ahí se podría tolerar.

Lo realmente preocupante es que policía, fiscales y jueces ya mismo están otorgando mayor credibilidad a testigos y peritos mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, sin que nada -excepto un imperdonable esnobismo judicial y deseos de contentar a las activistas más virulentas- así lo imponga. Esto está sucediendo no solo en asuntos de violencia de género o agresión sexual sino también en expedientes en los que se ha impugnado una simple multa por mal estacionamiento.

Afortunadamente, cuando se llega a juicio en base a denuncias falsas, los jueces y las juezas suelen poner las cosas en su lugar, absolviendo a los acusados. Pero en una apreciable mayoría de casos esta absolución llega demasiado tarde. Especialmente en una sociedad, como la salteña, en la que la condena social no se produce después de que los hechos hayan sido ventilados en un proceso abierto, justo y transparente, sino inmediatamente después de formulada la denuncia ante la Policía y, en algunos casos, incluso antes.

Frente a este preocupante estado de cosas, defendemos que la «perspectiva de género» debe surgir de la objetividad, generalidad e impersonalidad de la ley y no de las decisiones judiciales singulares que, por definición, tienen, además de un alcance particular, un importante componente subjetivo.

Como hemos afirmado ya en alguna ocasión anterior, si bien en algunos campos de la vida social la subjetividad puede llegar a favorecer a algunos colectivos postergados, lo cierto es que, en el terreno de las resoluciones judiciales, reemplazar la objetividad de la Ley por la subjetividad (de género, de etnia, de edad o de cualquier otro tipo) equivale a extraviar el norte de la justicia y a inutilizarla como herramienta de convivencia.

El catedrático de Derecho Penal Enrique GIMBERNAT ha escrito que «la apelación a la ‘perspectiva de género’, parte del prejuicio de que las mujeres -por el solo hecho de serlo- dicen siempre la verdad, mientras que los hombres siempre mienten, lo que es incompatible con la ‘no discriminación por razón de sexo’ que proclama el art. 14 de la Constitución Española».

A las mujeres a las que de verdad les interesa la igualdad y luchan por ella con argumentos poderosos y armas lícitas, no les interesa ganar los pleitos por su sexo sino por la fuerza del derecho y la razón que las sustentan. Así como en las otras parcelas de la vida social luchan por llegar a la igualdad mediante la institucionalización de determinadas «desigualdades igualadoras», en los procesos judiciales, quienes acostumbran a jugar limpio, aceptan con lealtad el principio de la igualdad de armas y están dispuestos a someterse a la objetividad de la Ley.

El aparato judicial del que nos hemos dotado trabaja como una gigantesca máquina de dudar. Es decir, que si se eliminara la duda del ámbito de la justicia, todo el proceso -entendido como el conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez o tribunal, tendentes a dilucidar la justificación en derecho de una determinada pretensión entre partes y que concluye por resolución motivada- carecería de toda utilidad. Cuando los jueces reciben una demanda o una denuncia, su deber es dudar, sin que la duda pueda en tal caso ofender a deudores, acreedores, propietarios, inquilinos, empresas, asalariados, consumidores, hombres o mujeres. Si la duda no existiese y gobernase toda la lógica del proceso judicial, los jueces pasarían a ser meros notarios de la realidad.

En la medida en que la ‘perspectiva de género’ (en este caso, mal entendida y peor aplicada) empuja a la sociedad a creer a pie juntillas en lo que afirman las mujeres en los procesos judiciales, así sean demandantes, demandadas, denunciantes, denunciadas, peritos o testigos, existen más posibilidades de obtener una resolución judicial injusta. Y por injusta entendemos no solamente aquella resolución que perjudica los intereses del verdadero titular de los derechos en conflicto, sino también aquella que los beneficia pero que ha sido alcanzada con manifiesta violación de los principios que disciplinan el llamado debido proceso adjetivo.

Es poco razonable la idea de que los asesinos más feroces, los estafadores más viles, los ladrones más reincidentes y otros delincuentes de variada peligrosidad tengan derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo y no lo tengan los agresores sexuales de mujeres o quienes las someten a actos violentos. Si esto está ocurriendo entre nosotros es que algo funciona mal en nuestro sistema.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental de los seres humanos que rige en todos los órdenes de la vida social, pero que tiene un importantísimo valor dentro de un proceso judicial de tipo penal. Desde una perspectiva muy general, la presunción de inocencia ampara a toda persona acusada de un delito -cualquiera haya sido este y sin tener en cuenta los antecedentes de su autor- la que debe ser considerada inocente mientras que dicho proceso no haya concluido con una sentencia definitiva y firme. Pero no hablamos de cualquier proceso, sino de uno en el que rijan todas las garantías de legalidad, publicidad y contradicción. Una de las aplicaciones procesales más importantes de este derecho fundamental es que el acusado no tiene que probar que es inocente, sino que son sus acusadores los que tiene que probar que es culpable, y hacerlo más allá de toda duda razonable.

Cuando los jueces, y la sociedad, se enfrentan a la investigación y juzgamiento de delitos que generalmente se perpetran en la intimidad, lejos de la vista de testigos y en espacios normalmente cerrados, el testimonio de la víctima puede valer como única base para fundamentar la condena. Así lo han puesto de manifiesto nuestros tribunales de justicia de forma más bien reiterada.

Pero esta aceptación de validez no es, para empezar, obligatoria, y tampoco es incondicional, pues los tribunales exigen -deben exigir- el cumplimiento de varios importantes requisitos para que la sola declaración de la víctima resulte suficiente e idónea para enervar la presunción de inocencia. Estos requisitos son, en general, tres: 1) la verosimilitud, 2) la persistencia en la incriminación y 3) la ausencia de móviles espurios como resentimiento o venganza.

Es evidente, por tanto, que frente a la declaración de una víctima, los jueces y fiscales tienen la obligación de dudar, pues bastaría que no la tuviesen para verse relevados del deber de examinar si la declaración cumple o no con los requisitos que exige la jurisprudencia y que existen desde hace mucho tiempo; es decir, no son un invento machista de los últimos años. No ha faltado quien entre nosotros se haya escandalizado porque la presunta víctima de un delito sexual, tras denunciarlo, haya sido requerida para que se someta a una prueba psicológica. Pero es que en algunas ocasiones en las que no hay otra forma de comprobarlo, se debe recurrir a este tipo de estudios para excluir los móviles espurios como los de resentimiento o venganza.

La duda judicial o fiscal -en tanto respetuosa de la presunta víctima y de su dignidad como persona- sirve también para darle una oportunidad a la denunciante para que persista en la incriminación y refuerce la verosimilitud de sus afirmaciones. En muchos casos, la duda -que algunas interpretan como un insulto a la condición femenina- no es sino la herramienta de que disponen los jueces para conferir una validez inconmovible a una declaración que luego, sin la concurrencia de otras pruebas, va a fundar una condena penal.

En resumen

1) la «perspectiva de género», cuya utilidad no se puede poner en entredicho, no debe informar las decisiones judiciales subjetivas y particulares sino surgir como elemento objetivo en una ley general y abstracta que la imponga.2) Hombres y mujeres deben ser tratados por igual en un juicio penal, sin que las afirmaciones de unas deban ser tenidas por verdaderas por el solo hecho de su sexo, y por mentiras las de los otros.

3) Las simples denuncias no deben menoscabar el honor de nadie y nadie debe sentirse ofendido u ofendida si frente a una denuncia fundamentada los jueces y fiscales exigen a quien denuncia otros recaudos además de su propia palabra.

4) La información oficial -especialmente la judicial- sobre agresiones sexuales o violencia de género no puede ni debe criminalizar al autor presunto, sino hasta el momento en que la autoría deja de ser presunta. Y ello sucede no cuando aparecen pruebas incontestables, como vídeos o fotografías, sino cuando estas pruebas son valoradas por un tribunal imparcial y este finalmente pronuncia una sentencia declarando su culpabilidad. Solo en este momento la presunción de inocencia cede.