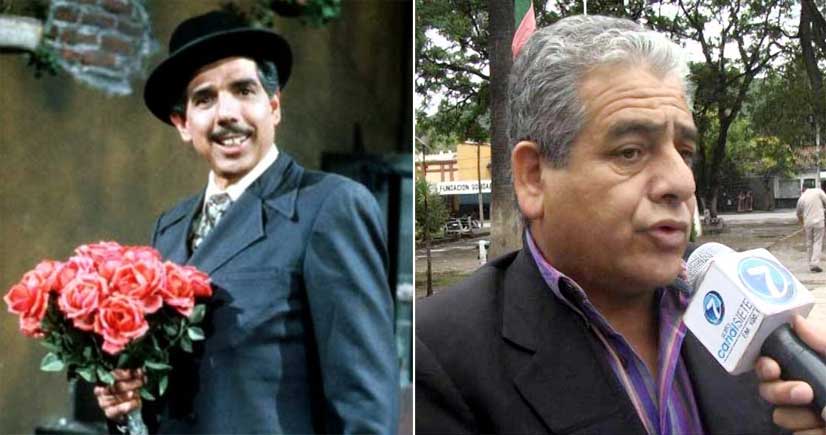

Al menos, el fallecido Jirafales se esforzaba por enseñar cosas buenas a sus alumnos; algunos de ellos ya bastante talluditos, como Don Ramón, quien a pesar de las soberbias clases del espigado enseñante del bombín y el puro habano llegó al final del curso sin conocer el significado del vocablo «vocablo».

Tal vez si el escuálido Don Ramón, en vez de asistir en México a las clases del Profesor Jirafales sentaba sus posaderas en el aula del Profesor Xenofobia, en Cerrillos, sus conocimientos podrían haberse enriquecido y adquirido nuevas e insospechadas alturas.

Para empezar, el papá de la Chilindrina habría aprendido la diferencia entre una bandera argentina y un pareo de playa con los colores nacionales, una distinción técnica elemental que podría evitar linchamientos mediáticos y persecuciones fiscales a conocidas vedettes casquivanas.

Pero el querido personaje, que se aguantaba poniendo cara de bulldog las bofetadas giratorias de Doña Florinda y los puñetazos inofensivos de Quico, habría también aprendido a odiar al diferente (¡chusma! ¡chusma!). No solo al que profesa otra religión, sino especialmente a aquel que, desde algún lugar diabólico del planeta Tierra, despliega «esas políticas imperiales defienden y promueven los sectores más revolucionarios de la sociedad».

El Profesor Xenofobia habría también destruido en el cándido Don Ramón la imagen idílica de los Estados Unidos de América (el Gran Vecino del Norte), diciendo cosas como: «Qué gringos malditos, siglos asesinado, malogrando a los pueblos que no se someten a sus designios; esas guerras son el último escalón de la dominación, el más descarado. A nosotros nos aplican modales más amables, pero si surgiera un verdadero patriota, no dudarían en aplastarlo».

Y si Don Ramón votara, también podría aprender cómo arrepentirse del voto emitido y, de paso, cómo dejar al idioma inglés a la altura del dialecto más infame: «Qué hermosura. Un gran cambio: Habló en inglés, el código de los amos, una lengua presume una visión del mundo, bien próximo a los lenguaraces del FMI, del BM de la OMG (sic ¡oh my God!), de la OTAN. Ja ja, qué pena me doy, cómo entregué mi conciencia por creer que de verdad cambiábamos».

Claro, los israelíes hablan inglés. Así que el furibundo insulto del ilustre profesor a un pueblo con más de cinco mil años de historia y que merece -curiosamente- el mismo respeto que el bravío pueblo cerrillano (que tiene muchos menos años pero que el ínclito Profesor dice defender, merced a su avecindamiento tardío), no es en realidad una descalificación por motivos raciales, religiosas o de origen nacional. Es simplemente un reproche lingüístico, que no entra dentro de la enumeración taxativa del segundo párrafo del artículo 1º de la ley 23.592.

Solo un reproche por haberse dejado seducir por William Shakespeare, ese dramaturgo menor que escribió sus obras en el abyecto «código de los amos», y que lo hizo en unas islas, pequeñas y lluviosas, cuyos aires de libertad eligió el insigne Carlos Marx (otro judío) para reflexionar sobre cosas tan mundanas e intrascendentes como la Revolución.